4 gennaio 2012 - Incontro Umberto Eco in un bar di Roma: un paio di giornali

sotto il braccio. Ha l'aria rilassata, nonostante le feste. È la vigilia di

Natale. Mattina. Cielo grigio. Una mezza luce diafana piove dalla falda del

cappello e irrora il viso largo. L'occhio, dietro le grandi lenti, è ironico.

O così a me pare. Il baffo curato rimanda implacabilmente a un'assenza. A

quella barba con la quale eravamo abituati a riconoscerlo.

E mentre lo osservo penso che l'immagine riflette la sua forza e il suo

temperamento. Il che vuol dire - rubo la definizione a Goffredo Parise - non

soltanto che possiede uno stile, ma che ha anche una facciata e un corpo e

un particolare timbro della voce e un modo di parlare che naturalmente hanno

lo stesso stile. Quello di Eco unisce precisione e fantasia. Quando parla

affabula, diverte, provoca. Ma si ha anche la sensazione che ciò che dice

poteva essere detto solo in quella maniera. Domani compirà

ottant'anni: è nato ad Alessandria il 5 gennaio del 1932.

Nessuno allora poteva immaginare che da quella nascita avremmo avuto i

multipli di Eco: saggista, scrittore, medievista, professore, bibliofilo,

romanziere, massmediologo con l'hobby del flauto. Eco riflette un mondo

variopinto, ricco di sorprese. E di fascino. Per ricordarcelo l'America

produrrà un libro imponente e un po' speciale nel quale i maggiori scrittori

e intellettuali saranno chiamati a dire la loro sull'operato letterario e

filosofico del nostro.

Alessandria, in Piemonte, la città natale di Umberto Eco.

Via San Lorenzo.

"È una cosa che mi fa tremare le vene dei polsi", dice, e non capisci se è

vero o se scherza. Poi aggiunge: "Il libro uscirà in una collana americana

che esiste da una sessantina di anni, si chiama The Library of Living

Philosophers, tutti volumi di più di mille pagine dedicati a Dewey, Russell,

Carnap e poi via via fino a me. Però bisogna sbrigarsi perché se muori prima

che l'opera sia finita non te lo fanno più. Certo, c'è l'eccezione di Rorty:

il libro su di lui è uscito dopo che era già morto".

E lei cosa dovrà fare per il libro?

"Scriverò una specie di autobiografia filosofica di un centinaio di pagine e

la cosa, le confesso, mi fa una paura matta. Poi, venticinque persone

scrivono un saggio su di me e a ciascuno io dovrò rispondere. E tra i

venticinque ci sarà anche qualcuno che scriverà sui miei romanzi, perché li

considerano appartenenti alla mia attività filosofica".

Chissà cosa direbbero i suoi maestri. A proposito quali sono quelli che

hanno contato nella sua vita?

"Sono stato formato a 11 anni dalla meravigliosa signorina Bellini, una

professoressa di italiano, che mi ha insegnato le virtù dell'invenzione. Al

liceo ho avuto la fortuna di incontrare il professor Marino. Da lui ho

appreso la libera critica. E poi all'università il rapporto con Luigi

Pareyson: fondamentale anche se tormentato. Se ci si fa caso, tutti i miei

romanzi sono come un Bildungsroman: c'è un giovane che apprende da un legame

formativo con un anziano. È la ragione per cui ho fatto il professore e

resto in contatto affettuosissimo con tutti i miei studenti".

Perché fu tormentato il rapporto con Pareyson?

"Per lungo tempo avevamo lavorato in grande armonia. Poi avvertimmo che le

nostre strade stavano per divergere. La rottura avvenne dopo la mia libera

docenza. E per quasi 15 anni non ci siamo praticamente sentiti. Gli mandavo

i miei libri e lui rispondeva con dei cortesi biglietti. In seguito ci fu un

riavvicinamento molto affettuoso. E da allora gli sono stato vicino, fino a

pochi giorni prima che morisse. Anche dove si creano divergenze ideologiche

o caratteriali, il legame con la persona con cui ti sei formato resta

fondamentale. Alla fine capisci che è un rapporto paterno".

A proposito di rapporti paterni non ha citato Valentino Bompiani.

"L'ho abbondantemente odiato come padre e, per lo stesso motivo, molto amato".

Questa uccisione del padre finisce sempre nel simbolico.

"È fatale, mica li puoi ammazzare veramente. Però le confesso che non ho mai

capito certi amici che volevano uccidere il loro padre. Non ho mai avuto il

problema di vendicarmi di mio padre, caso mai di vendicarlo".

Lei ha militato nella Gioventù Cattolica.

"Ero nel gruppo dirigente. Poi ci fu il famoso caso di Mario Rossi, il

presidente dell'associazione giovanile dimessosi in contrasto con Luigi

Gedda. Gedda era il presidente di tutta l'Azione Cattolica e pretendeva che

il movimento si schierasse elettoralmente con la Dc, il Msi e i monarchici.

Fu rottura. Arrivarono i provvedimenti disciplinari. L'Osservatore Romano ci

definì comunisti. Mentre, in realtà, noi leggevamo Jacques Maritain ed

Emmanuel Mounier".

Quell'anno, parliamo del 1954, va a lavorare in Rai.

"Entrai per concorso e devo ammettere che all'epoca si facevano programmi

infinitamente più belli di quelli di adesso. Ma l'ambiente era di una

cupezza terribile, governato da fascisti e massoni. Infestato da trame

aziendali".

Ma voi, intendo oltre a lei, Gianni Vattimo, Furio Colombo e altri, che

eravate entrati, non contribuiste a svecchiare l'ambiente? Ma voi, intendo oltre a lei, Gianni Vattimo, Furio Colombo e altri, che

eravate entrati, non contribuiste a svecchiare l'ambiente?

"Io non ho fatto un tubo di tutto quello che mi hanno attribuito. Hanno

detto che scrivevo le domande per "Lascia o raddoppia". Falso. Ero un

giovane di 22 anni, un piccolo funzionario che guadagnava sessantamila lire

al mese. Immagini se la Rai dava a un ragazzino un incarico per un posto in

cui giravano i milioni".

Ma allora di cosa si occupava?

"Correggevo testi immondi di collaboratori democristiani, mettendoli in buon

italiano. Mi occupavo di provini, di una trasmissione religiosa e di Topo

Gigio. Poi arrivò il servizio militare e in quel periodo, grazie a Ottiero

Ottieri, ho saputo che la Bompiani cercava qualcuno che sostituisse

Celestino Capasso, morto nel frattempo. Ottiero mi segnalò a Valentino

Bompiani. Avevo 28 anni. Fui assunto. E quasi subito Valentino mi affidò la

direzione della collana di filosofia "Idee nuove". Fu un periodo bellissimo,

durato diciotto anni".

È sempre stato molto attento alla comunicazione di massa, ai generi,

cosiddetti, popolari.

"Sono stato il primo a scrivere seriamente di fumetti. Ma che i miei romanzi

dovessero diventare prodotti accessibili alle masse non mi era mai passato

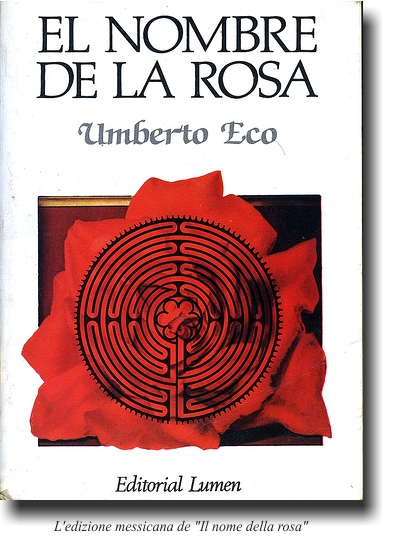

per la testa. Tanto è vero che quando finii Il nome della rosa pensavo di

darlo alla Biblioteca Blu, una collana di Franco Maria Ricci che tirava

tremila copie".

E invece di copie ne sono arrivate milioni.

"Per me continua a rimanere un mistero. Al quale si è aggiunto un enigma

successivo. Tutti dicono che i miei romanzi sono pieni di erudizione,

grondanti richiami letterari. Ce n'è uno solo ambientato in epoca

contemporanea, scritto in modo piano, senza riferimenti culturali che non

siano i fumetti: La regina Loana. Ebbene, di tutti i miei romanzi è quello

che ha venduto di meno. Quindi devo pensare che sono uno scrittore per

masochisti".

In realtà è uno scrittore che ha saputo soddisfare i meccanismi delle

attese.

"Ne sono convinto anch'io. Come sono certo che se avessi scritto Il nome

della rosa dieci anni prima o dieci anni dopo non se ne sarebbe accorto

nessuno".

Mi ha sempre un po' stupito la sua difesa della vita accademica. Non si è

sentito un pesce fuor d'acqua?

"Esattamente il contrario. La buona università ha saputo introdurre i grandi

temi - gli studi sulla televisione, sulla radio, sui fumetti e i loro

effetti - che solo molto dopo sono stati presi in carico dalla cultura

militante, sempre in ritardo per vocazione, per scelta, per opportunismo".

Libero docente nel 1961, ordinario nel 1975. Non ha impiegato un po'

troppo tempo per arrivare al vertice?

"Sono stati gli anni del distacco da Pareyson, per cui non avevo più

protezioni accademiche".

Come ha vissuto il potere baronale?

"Questo potere riguarda solo alcune facoltà dove girano parecchi soldi. Ma

se uno diventa ordinario di filologia bizantina al massimo prenderà

cinquecento euro per una prefazione per Laterza o Carocci".

Però il potere baronale non è solo questione di soldi, ma anche di

prestigio e di vanità accademica.

"Verissimo. Fa parte di una delle deformazioni della vita universitaria. Ci

sono pastette e abusi ovunque. Ma i grandi scandali si verificano dove si

muovono interessi economici. Altrove, il massimo è mettere in cattedra un

tuo discepolo che magari è meno intelligente di quello portato da un altro

professore".

Lei hai creato il Dams?

"No, questo appartiene alle leggende. Il Dams è stato fondato da Anceschi,

Raimondi e Marzullo. Quest'ultimo l'ha preso in mano e mi ha chiamato a

insegnare. Una decina di anni dopo sono passato alla facoltà di

comunicazione. Ma un'altra leggenda vuole che io sia stato preside del Dams.

Falso. Il Dams, in quanto corso di laurea e non facoltà, non può avere un

preside".

Le leggende sono spesso attivate dai media. Con i quali lei ha un

rapporto conflittuale. Ci collabora, ma lo fa con sospetto, a volte con

insofferenza.

"Svolgo la mia critica dei media attraverso i media. Grazie al cielo, si può

fare".

Come reagisce alla stroncatura di un suo libro?

"Me ne faccio una ragione, anche perché è giusto che ciascuno veda le cose

al proprio modo. Certe volte mi arrabbio per delle recensioni positive,

perché lo sono per le ragioni sbagliate. Per tornare alla stroncatura è

chiaro che può dispiacermi. Ma la metto tra le cose possibili. È come quando

giochi a tennis, qualche colpo finisce sulla rete o fuori della linea. Poi

si scrive per l'eternità mica per dopodomani".

Lei ha spesso rivendicato l'idea che si scrive soprattutto per i lettori

e non per se stessi.

"Sì, ma per i lettori dei prossimi duemila anni. Io scrivo per il periodo in

cui il mio stroncatore è già defunto".

I suoi romanzi devono qualcosa al cinema?

"I miei romanzi debbono molto di più al cinema che non alla letteratura. La

sua grammatica, il montaggio, il gioco dei primi piani o dei controcampi

sono indissociabili dal mio modo di costruire il romanzo. Sono convinto che

si possa leggere la prima pagina dei Promessi sposi come il movimento di

camera che dall'alto si avvicina al suo oggetto. Non rida. Manzoni usa il

linguaggio cinematografico prima che sia stato inventato".

A proposito, il riso è un'altra componente fondamentale del suo lavoro.

Ne ha fatto un punto di forza nel Nome della rosa. A proposito, il riso è un'altra componente fondamentale del suo lavoro.

Ne ha fatto un punto di forza nel Nome della rosa.

"Ma lì il riso è una liquidazione. Le confesso che ho sognato per anni di

scrivere la grande opera filosofica sul riso. Perché tutti quelli che ci si

sono provati - da Aristotele a Freud e Bergson - ne hanno spiegato una parte

mai l'intero. Poi mi sono reso conto di non essere capace di scriverla. Però

ho diffuso la voce che ci stavo lavorando, in modo che dopo che fossi morto

sarebbero uscite tante tesi di laurea sulla mia opera incompiuta sul riso. E

mi è parso abbastanza normale infilare questa storia nel Nome della rosa.

Così non ho risolto il problema, ma agli occhi del pubblico non sono più

tenuto a scrivere l'opera fondamentale".

Lei hai scritto che vorrebbe affrontare la morte scherzandoci sopra.

"Il riso è anche un modo per esorcizzare la morte. Il mio modello è Alfred

Jarry che nel momento di morire chiede uno stuzzicadenti. Quell'attimo è

semplicemente sublime".

Come vive il successo?

"Tenendo il telefonino sempre spento e standomene quanto più posso per conto

mio".

Un'ultima curiosità: perché si è tagliato la barba?

"L'ho tolta nel 1990, quando andai alle isole Fiji per scrivere L'isola del

giorno prima. Volevo vedere i coralli marini e la barba non mi permetteva di

tenere aderente al viso la maschera. Poi me la sono fatta ricrescere per

colpa di Moravia. Durante la sua commemorazione tutti i fotografi mi

inseguivano per farmi le foto senza barba. E allora l'ho fatta ricrescere.

Adesso me la sono tolta nuovamente, perché ho la barba tutta bianca e i

baffi neri e nelle foto sembravo Gengis Kahn incazzato".

(antonio gnoli / repubblica.it / puntodincontro)

***

4 de enero de 2012 - Me encuentro con Umberto Eco en un bar en Roma: un

par de periódicos bajo el brazo. Se ve relajado, a pesar de las vacaciones.

Es la víspera de Navidad. Por la mañana. Cielo gris. Una escasa luz

atraviesa el ala de su sombrero y le rocía la cara ancha. La mirada, detrás

de los grandes lentes grandes, es irónica. O al menos eso me parece a mí. El

bigote cuidado hace inevitablemente notar una ausencia: la barba con la que

estábamos acostumbrados a verlo.

Y mientras lo observo pienso que la imagen refleja su fuerza y su

temperamento. Lo que significa - y le robo para esto la definición a

Goffredo Parise - que tiene no sólo un estilo, sino también un semblante y

un cuerpo y un tono particular de voz y una manera de hablar que, por

supuesto tienen, el mismo estilo. El de Eco combina la precisión y la

imaginación. Cuando habla narra, entretiene, provoca. Pero también se tiene

la sensación de que lo que dice se podría haber dicho sólo de esa manera.

Mañana cumplirá ochenta años: nació en Alessandria (Piamonte) el 5 de enero

de 1932.

Nadie podía imaginar entonces que desde ese nacimiento habría múltiplos

de Eco: ensayista, novelista, medievalista, profesor, bibliófilo, novelista,

experto en medios de comunicación masivos con una pasión por la flauta. Eco

refleja un mundo colorido, lleno de sorpresas. Y de encanto. Para

recordárnoslo en los Estados Unidos se editará un libro imponente y un poco

especial en el que los más importantes escritores e intelectuales serán

invitados a expresar su opinión sobre la obra literaria y filosófica de

nuestro connacional.

"Es una cosa que me hace temblar las venas en las muñecas", dice, y no

sabes si es verdad o si bromea. Y añade: "El libro será publicado en una

serie estadounidense que existe desde hace aproximadamente sesenta años, se

llama The Library of Living Philosophers (La Biblioteca de los filósofos

vivos), todos volúmenes de más de mil páginas dedicadas a Dewey, Russell,

Carnap y luego, gradualmente, hasta incluirme a mí. Pero hay que apurarse

porque si te mueres antes que el trabajo esté terminado, ya no lo publican.

Por supuesto, Rorty es la excepción. El libro sobre él salió después de que

ya estaba muerto".

¿Y usted qué tendrá que hacer para el libro?

"Voy a escribir una especie de autobiografía filosófica de un centenar de

páginas y la cosa, lo confieso, me aterroriza. Después, veinticinco personas

escribirán un ensayo acerca de mí y voy a tener que responder a cada uno. Y

entre los veinticinco habrá alguien que escribirá acerca de mis novelas,

porque las consideran pertenecientes a mi trabajo filosófico".

Imagínese que pensarían sus maestros. Por cierto, ¿Quienes fueron los

que considera más importantes en su vida?

"Fui educado a los 11 años por la maravillosa señorita Bellini, una

profesora de italiano que me enseñó las virtudes de la invención. En la

secundaria tuve la fortuna de conocer al profesor Marino. De él aprendí la

libre crítica. Y, después, en la universidad, mi relación con Luigi Pareyson:

fue fundamental, aunque atormentada. Si usted se fija, todas mis novelas son

como un Bildungsroman: siempre hay un joven que aprende de una relación

formativa con un anciano. Esta es la razón por la que quise ser profesor

mantengo contacto cercano con todos mis alumnos".

¿Por qué fue tormentosa la relación con Pareyson?

"Durante mucho tiempo trabajamos en armonía. Luego nos dimos cuenta que

nuestros caminos se iban a separar. La ruptura se produjo después de mi

docencia universitaria. Y durante casi 15 años no supimos prácticamente nada

el uno del otro. Le enviaba mis libros y él respondía con tarjetas formales.

Luego hubo un reacercamiento muy afectuoso. Y desde entonces estuve cerca de

él, hasta unos días antes de su muerte. También donde se crean diferencias

ideológicas o de carácter, el vínculo con la persona con la que te formaste

sigue siendo esencial. Al final te das cuenta de que es una relación

paternal".

Hablando de relaciones paternales, no mencionó a Valentino Bompiani.

"Lo odié mucho como padre y, por la misma razón, lo quise entrañablemente".

Este matar al padre acaba siempre en lo simbólico.

"Es fatal, no los puedes matar realmente. Pero confieso que nunca entendí a

algunos amigos que querían matar a su padre. Yo nunca tuve el problema de

quererme vengar de mi padre, en todo caso, de querer reivindicarlo".

Usted fue militante de la Juventud Católica.

"Yo formaba parte del grupo líder. Luego pasó el famoso caso de Mario

Rossi, el presidente de la asociación juvenil, que renunció al tener

desacuerdos con Luigi Gedda. Gedda era el presidente de la Acción Católica y

quería que el movimiento apoyara electoralmente a la Democracia Cristiana,

al Movimiento Social Italiano y a los monárquícos. Hubo un rompimiento. Y

llegó la acción disciplinaria. L'Osservatore Romano, nos llamó comunistas.

Aunque, en realidad, nosotros leíamos Jacques Maritain y Emmanuel Mounier".

Ese año, hablamos de 1954, empezó a trabajar en la Rai.

"Entré por concurso y tengo que admitir que en esa época se producían

programas muchísimo mejores que los de ahora. Pero el ambiente era

terriblemente obscuro, gobernado por fascistas y masones. Y estaba infestado

de intrigas corporativas".

Pero ustedes, quiero decir, además de usted, Gianni Vattimo, Furio

Colombo y otros que habían entrado, ¿no ayudaron a rejuvenecer el ambiente?

"Y no hice nada de todo lo que han dicho que hice. Dijeron que escribía las

preguntas para "Lascia o raddoppia". Falso. Yo era un joven de 22 años, un

funcionario de menor importancia que ganaba sesenta mil liras al mes.

Imagínese si la Rai le habría dado a un muchachito ese encargo en un puesto

en el que se intercambiaban millones".

Pero, entonces, ¿Qué hacía?

"Corregía los textos inmundos de los colaboradores democristianos,

poniéndolos en buena lengua italiana. Me dedicaba a las pruebas de los

nuevos actores, colaboraba para una transmisión religiosa y trabajaba con

Topo Gigio. Luego vino el momento de irme al servicio militar y durante ese

tiempo, gracias a Ottiero Ottieri, supe que la empresa Bompiani estaba

buscando a alguien para substituir a Celestino Capasso, quien había muerto

en el ínterin. Ottiero me recomendó con Valentino Bompiani. Tenía 28 años.

Me contrataron. Y casi de inmediato Valentino me puso a cargo de la serie

filosófica "Nuevas ideas". Fue un período maravilloso, que duró dieciocho

años".

Siempre ha estado muy atento a la comunicación de masa y a los

géneros, así llamados, populares.

"Fui el primero en escribir seriamente acerca de los cómics. Pero que mis

novelas iban a ser accesibles a las masas nunca me había cruzado la mente.

Tanto es así que cuando terminé "El nombre de la rosa" tenía intención de

llevarlo a la Biblioteca Azul, una colección del editor Franco Maria Ricci,

para la cual se imprimían tres mil ejemplares.

Pero se vendieron millones de copias.

"Para mí sigue siendo un misterio. Al que se añade un rompecabezas

adicional. Todo el mundo dice que mis novelas están llenas de erudición, de

referencias literarias. Sólo hay uno ambientado en tiempos modernos,

escritos llanamente, sin referencias culturales que no sea acerca de cómics:

"La reina Loana". Bueno, de todas mis novelas es la que ha vendido menos,

por lo que creo que soy un escritor para masoquistas".

En realidad usted es un escritor que ha sido capaz de satisfacer los

mecanismos de la espera.

"Yo también estoy convencido de lo mismo, así como estoy seguro de que si

hubiese escrito "El nombre de la rosa" diez años antes o después, nadie

habría leído el libro".

(antonio gnoli / repubblica.it / puntodincontro) |